Krieg und Gewalt in der Antike

© Daimler und Benz Stiftung/Oestergaard

Für Gesellschaften der Antike war es völlig normal, Kriege zu führen. Die männliche Bevölkerung wurde von klein auf darauf vorbereitet. In bestimmten Kriegssituationen, etwa nach erfolgten Eroberungen, wurden bisweilen besondere Gewaltdynamiken freigesetzt: Massaker, Vergewaltigungen, Versklavungen. Aus heutiger Sicht offenbare gerade der Zusammenhang zwischen Krieg und Gewalt neue Erkenntnisse über antike Gesellschaften und schärfe den Blick für die damaligen Gesellschaftsnormen, so Dr. Lennart Gilhaus, Institut für Geschichtswissenschaft der Universität Bonn. Im Rahmen des Stipendienprogramms für Postdoktoranden und Juniorprofessoren der Daimler und Benz Stiftung sollen diese Gewaltdynamiken untersucht und in unterschiedlichen Kulturen der Vormoderne miteinander verglichen werden. In einem Interview mit der Stiftung sprach Gilhaus über sein Forschungsprojekt.

Herr Gilhaus, Ihrer Ansicht nach gehören Gewalt und Krieg zu den Grundphänomenen der Menschheitsgeschichte. Wie lässt sich diese Ansicht nachvollziehen?

Vereinzelte bewaffnete Auseinandersetzungen gab es wohl bereits zwischen einstigen Gruppen von Jägern und Sammlern. Aber erst mit der Sesshaftwerdung des Menschen und der Gründung von Siedlungen und Städten mehren sich archäologische Zeugnisse für organisierte Konflikte, die mitunter sogar zur kompletten Auslöschung feindlicher Gruppen führten. Krieg ist also ein kulturelles Phänomen, das insbesondere mit der Entstehung komplexerer Gesellschaften auftritt und in der Menschheitsgeschichte seitdem vorkommt.

Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf einer uns näheren Epoche. Weshalb konzentrieren Sie sich auf Kriegsgewalt in der griechischen Antike?

Obwohl es mittlerweile umfangreiche Forschung zur Gewalt in der Antike gibt, liegt der Fokus meist auf der Darstellung und der Betrachtung von Gewalt innerhalb von Gesellschaften. Paradoxerweise wird gerade im Bereich der Kriegsführung die Gewaltthematik ausgeklammert – vielleicht, weil Krieg und Gewalt als selbstverständlich und zusammengehörig empfunden werden. Mein Ansinnen ist es, die kulturellen Bedingungen und Folgen von Gewalt im Krieg zu betrachten und zu verstehen, wie die damaligen Gesellschaften ihre eigene Kriegsgewalt eingeordnet haben.

Über welche Formen von Gewalt sprechen wir dabei?

Etwa seit den 1990er-Jahren boomen soziologische und historische Studien zu Gewaltphänomenen. Dabei werden sehr unterschiedliche Gewaltbegriffe verwendet: Es gibt psychische, sexualisierte, ritualisierte Gewaltformen, ebenso Stalking, Mobbing und viele mehr. Ich konzentriere mich vor allem auf die physische Gewalt, die in Kriegen verübt wurde. Dazu gehören auch extreme Gewaltszenen, die eine neue Perspektive auf die damalige Kriegsnormalität eröffnen.

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen vormoderner und moderner Kriegsgewalt - und lässt sich das überhaupt so unterscheiden?

Der Hauptunterschied ist, dass in der griechischen Antike Kriegsgewalt buchstäblich Handarbeit der einzelnen Krieger war. Krieg und Gewalt waren feste Bestandteile des damaligen Lebens. Es gab eine durchweg starke Mobilisierung, die Männer wurden von Kindheit an mithilfe von Ritualen und Symboliken darauf vorbereitet. Jeder musste damit rechnen, später in den Krieg zu ziehen und Feinde zu töten. Mit der Erfindung automatisierter Waffen in der Moderne und deren stetiger Weiterentwicklung änderte sich dies. Man kann sagen, dass sich in der westlichen Welt mit dem ersten Weltkrieg die Einstellung zum Krieg verändert hat.

Sie sagen, dass man von kriegerischen Gewaltdynamiken auf gesellschaftliche Normen der jeweiligen Zeit schließen kann. Könnten Sie das an einem Beispiel erläutern?

In der Zeit von 800 bis 300 v. Chr. bekriegten sich die griechischen Poleis – Stadtstaaten ganz unterschiedlicher Größe – vehement untereinander. Griechen kämpften gegen Griechen. Die Auseinandersetzungen waren kleinteilig und unterlagen einer unglaublichen Dynamik: Freund-Feind-Beziehungen unter Stadtstaaten konnten sich dabei schnell ändern. Zu diesem äußeren Aspekt kommt eine besondere innere Konstitution der Stadtstaaten. Als weltgeschichtliche Ausnahme kam im alten Griechenland und insbesondere in Athen erstmals die Vorstellung von der Gleichheit aller männlichen Bürger auf. Menschliche Beziehungen wurden auf eine rechtliche Basis gestellt. Prozesse wurden geführt, um Recht durchzusetzen. Auch das Rachedenken, das für die griechische Kultur typisch ist, wurde beispielsweise durch den Staat eingehegt und kanalisiert: Die Beziehungen der Bürger untereinander sollten weitgehend frei von Gewalt gehalten werden. Die damit gesetzten Normen wiederum wirkten auf das Verhalten im Krieg. Hinrichtungen in Athen konnten zwar sehr grausam und entehrend sein, aber sie erfolgten ohne Blutvergießen – und dieselben Strafen wurden auch im Krieg angewandt.

Inwieweit ist das mit unserem heutigen Verständnis von Gesellschaft vergleichbar?

Eher weniger, denn Gewalt war auch in der Polis die Basis der Macht. Auch die griechischen Eroberer töteten ihre Unterworfenen oder versklavten sie, aber man schreckte beispielsweise vor Folterungen und Demütigungen der Feinde eher zurück. Es herrschte auch kein solcher Triumphalismus wie im alten Rom, wo Stadtbevölkerungen planvoll massakriert wurden, um Schrecken zu verbreiten, oder Kriegshelden nach Anzahl der getöteten Feinde gefeiert wurden. An extremen Praktiken kann man ablesen, wie Gesellschaften funktionieren. So entwickelte sich der Stadtstaat Athen im 5. Jahrhundert v. Chr. zu einer Ausnahmeerscheinung: Als Zentrum der Demokratie wuchs dieses Imperium und unterwarf immer mehr andere griechische Städte. Die Athener fühlten sich nicht mehr wie Gleiche unter Gleichen, die durch ähnliche kulturelle Werte verbunden waren. Sie tätowierten plötzlich Eulen auf Kriegsgefangene, hackten Erzfeinden die Daumen ab und griffen zu immer krasseren Gewaltformen.

Stiftung: Im Rahmen des Stipendienprograms der Daimler und Benz Stiftung erweitern Sie ihre Forschung auf andere Epochen und Kulturen.

Wir bleiben in der Vormoderne, nehmen aber weitere Gesellschaften in den Fokus: die bereits angesprochene römische Republik, das feudale Japan, das spätmittelalterliche Zentralasien, das Inkareich und das mittelalterliche Mitteleuropa. Ziel ist es, auch in diesen Kulturen den Einfluss der Kriegsgewalt auf das Alltagsleben zu verstehen und die Erkenntnisse dann miteinander zu vergleichen: Wie blickten die Menschen auf legitime und illegitime Gewalt? Welche Gewalt war im Krieg erlaubt, welche in den urbanisierten Bereichen?

Welche Quellen nutzen Sie dafür?

Das ist ganz unterschiedlich, wir stützen uns auf Geschichtsschreibung, dichterische Quellen, Theaterstücke, philosophische Schriften, inschriftliche Zeugnisse wie Grabsteine, ikonografische Zeugnisse wie Vasenmalerei und natürlich auch Waffen- oder Skelettfunde. Dabei arbeiten wir interdisziplinär zusammen – also Historiker, Archäologen, Ethnologen und wegen der intensiven Quellenarbeit auch mit spezialisierten Philologen.

Lassen sich aus den Zusammenhängen von Krieg und Gewalt in vormodernen Gesellschaften Ableitungen für das Hier und Jetzt treffen?

Es ist immer schwierig, einen direkten Nutzen zu formulieren. Vielleicht können wir mit dem Wissen über vormoderne Gesellschaften aber ein besseres Verständnis für die Verschiedenheit menschlichen Daseins entwickeln und daraus lernen: Wie funktionieren Mechanismen in fremden Kulturen, wie funktioniert der Mensch als kulturelles Konstrukt?

Gewalt und Kultur gehören in menschlichen Gesellschaften also zusammen?

Auf jeden Fall. Daher ist es wichtig, die emotionalen und psychischen Mechanismen eskalierender Gewaltsituationen und -exzesse zu ergründen und die Phänomene in ihrem jeweiligen kulturellen Kontext zu verstehen. Heutige westliche Gesellschaften verstehen sich als gewaltfrei und thematisieren daher vor allem Gewalt in den zwischenmenschlichen Beziehungen und Institutionen, zum Beispiel die physische Gewalt in Familien während der COVID-19-Pandemie. Aber wir sehen auch Bilder der Bürgerkriege in Syrien, Libyen oder anderen Ländern. Im Gegensatz zur Antike werden im heutigen Europa jedoch nicht die politischen Sieger in den Blick genommen, sondern vor allem die Opfer von Kriegsgewalt. Allerdings sehen wir Kriegsgewalt als etwas Fremdes an, das unser Leben nicht tangiert. Gleichzeitig findet bei uns durch die mediale Omnipräsenz von Bildern leidender Menschen aus entfernten Ländern eine gewisse Abstumpfung statt.

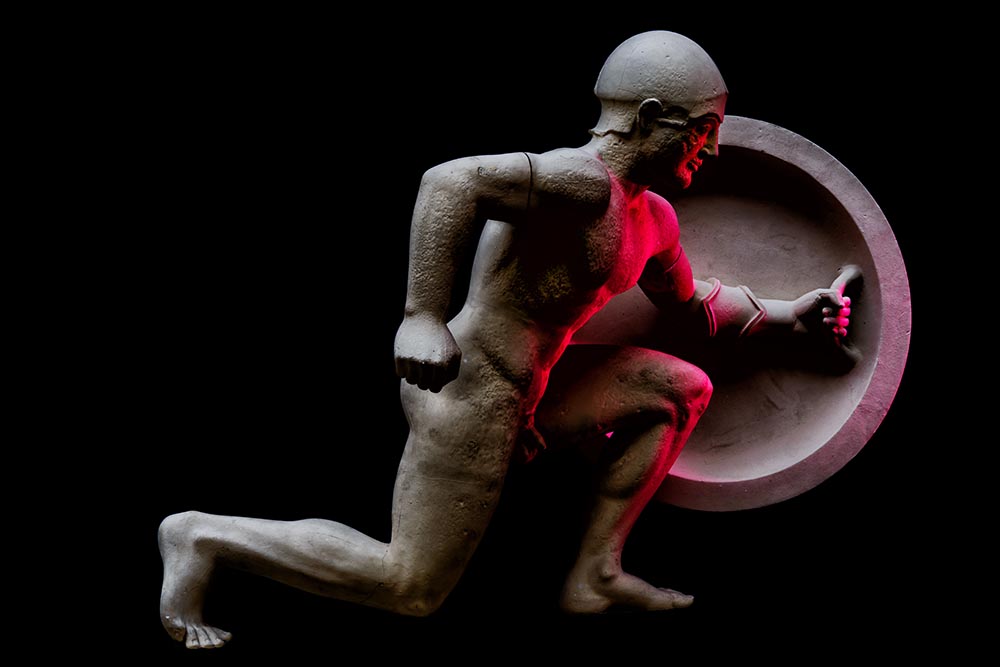

Krieger mit Schild der Spätarchaik, entstanden ca. 510 vor Christus: Die Dynamiken von Krieg und Gewalt in verschiedenen vormodernen Gesellschaften erforscht Dr. Lennart Gilhaus von der Universität Bonn in einem von der Daimler und Benz Stiftung geförderten Projekt. Ziel ist es, den Einfluss von Kriegsgewalt auf das Alltagsleben zu verstehen und interkulturelle Ableitungen zu treffen.

© Daimler und Benz Stiftung/Oestergaard